仏陀画屋-BuddhaGaYa-のブログです。

2013.07.11 Thursday

写真が溜まってました。下塗りです。

骨描きしたら墨が定着するよう一晩は置いてからの方が墨が動きません。

急いでいる場合は定着剤なんかもあるようですが、持ってないので…(ーー;

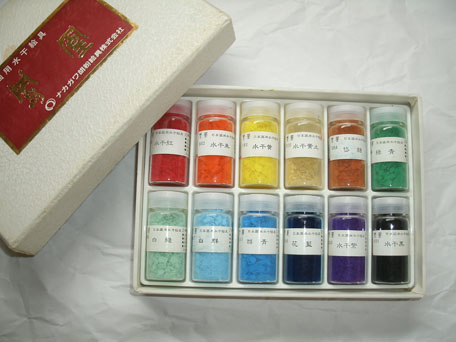

下塗りは水干(すいひ)絵具を使います。

原料は土や泥で、水の中で粒子を分けて精製した絵具です。

接着剤は入っていないので、膠で溶かなければいけません。

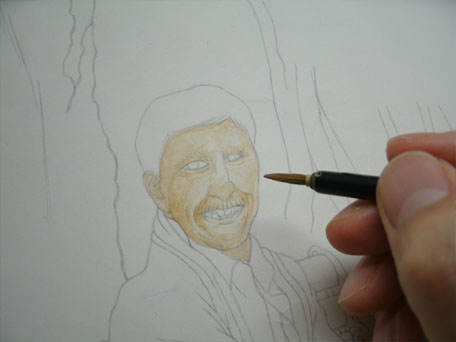

水干絵具を絵皿に適量出し、膠液を加えます。

指で練って水干絵具と膠をなじませます。

水干黄土では黄色すぎたので代赭を合わせて溶きました。

水で薄めて下塗りをします。

小さい絵なのに解きすぎたので別の絵皿で薄めました^^;

そんな感じで水干絵具で全体に色をつけていきます。

下塗り完成!

前回使った胡粉も水干絵具の一種です。

今回は少量なので絵皿に開けて指で溶いていきましたが大量に使う場合は胡粉と同じように乳鉢で擦った方が楽です^^;

逆に、胡粉を少量だけ使いたいときはわざわざ胡粉団子にしてアク抜きして…とやらなくても、水干絵具のように指で溶くのもOKです。

ただ、キメ細かい胡粉にはならないですけど…。

今回の更新はここまで!

さくっとできてるようですが、下塗りで2日かかりました^^;

骨描きしたら墨が定着するよう一晩は置いてからの方が墨が動きません。

急いでいる場合は定着剤なんかもあるようですが、持ってないので…(ーー;

下塗りは水干(すいひ)絵具を使います。

原料は土や泥で、水の中で粒子を分けて精製した絵具です。

接着剤は入っていないので、膠で溶かなければいけません。

水干絵具を絵皿に適量出し、膠液を加えます。

指で練って水干絵具と膠をなじませます。

水干黄土では黄色すぎたので代赭を合わせて溶きました。

水で薄めて下塗りをします。

小さい絵なのに解きすぎたので別の絵皿で薄めました^^;

そんな感じで水干絵具で全体に色をつけていきます。

下塗り完成!

前回使った胡粉も水干絵具の一種です。

今回は少量なので絵皿に開けて指で溶いていきましたが大量に使う場合は胡粉と同じように乳鉢で擦った方が楽です^^;

逆に、胡粉を少量だけ使いたいときはわざわざ胡粉団子にしてアク抜きして…とやらなくても、水干絵具のように指で溶くのもOKです。

ただ、キメ細かい胡粉にはならないですけど…。

今回の更新はここまで!

さくっとできてるようですが、下塗りで2日かかりました^^;

PR

2013.07.08 Monday

今日も区切りのいいとこまで。

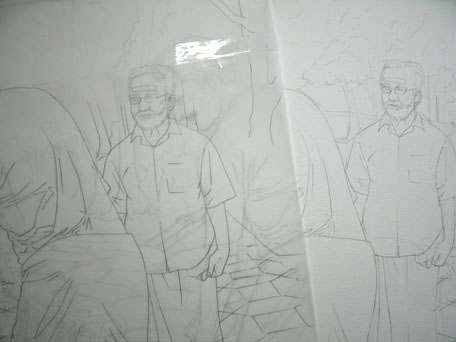

本紙の胡粉が乾いたら、本紙に下図を写します。

下図にレーシングペーパーを重ねて写します。

光ってるのはトレーシングペーパー(A4)が小さくてつなげた部分のセロハンテープです^^;

そうそう、写す段階でベンチのおじさんとリスを少し上に移動したり、真ん中のおじさんを拡大したりしました。

写したら裏返して、鉛筆のカーボンを擦りつけます。

本紙の上にトレーシングペーパーを重ねてボールペンや鉄筆でなぞります。

赤ボールペンを使うとなぞった部分が分かりやすいですが、トレーシングペーパーが破けると大惨事です(←昔やったorz)

トレス完了!

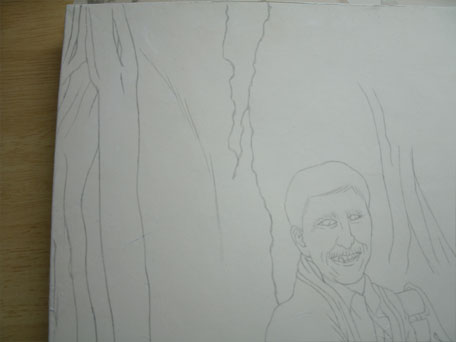

カーボンの線に沿って墨で骨描きします。

墨は薄めの青墨を使ってみました。最近個人的青墨ブームが来ています(笑)

墨が濃いと着色したときに溶けて流れてしまったり、線ばかり目立ってしまったりするので(そういう描き方を狙っているならいいでんすが)薄すぎず濃すぎず…。

水墨画のような強弱は付けずにできるだけ一定の線で描きますが、小さい絵だし墨の線も割と目立つ仕上がりになるかなーと思ったので、ゴツゴツした木の幹には少し強弱つけときます。

背景はもう少し薄い墨で描いてもよかったかも…?

葉っぱは骨描きすると真っ黒になりそうなので今は描きません。

骨描き完了!

水干絵具にも黒はありますが、墨の方が粒子が細かいので上から塗り重ねても色が動きにくいです。

そういえば道具の使い方は全然書いてないですが、墨と絵具で使う筆を分けないといけません。

墨の粒子は細かすぎて筆の奥に入ってしまうので、その筆で絵具を使うと絵具の中に墨が混じってきてしまいます。

今回青っぽい色のついた筆を絵の具用と思って使って、なんか色濁るなーと思ったら青墨の青が残った墨用の筆でした…orz

さて、今回の更新はここまで!

本紙の胡粉が乾いたら、本紙に下図を写します。

下図にレーシングペーパーを重ねて写します。

光ってるのはトレーシングペーパー(A4)が小さくてつなげた部分のセロハンテープです^^;

そうそう、写す段階でベンチのおじさんとリスを少し上に移動したり、真ん中のおじさんを拡大したりしました。

写したら裏返して、鉛筆のカーボンを擦りつけます。

本紙の上にトレーシングペーパーを重ねてボールペンや鉄筆でなぞります。

赤ボールペンを使うとなぞった部分が分かりやすいですが、トレーシングペーパーが破けると大惨事です(←昔やったorz)

トレス完了!

カーボンの線に沿って墨で骨描きします。

墨は薄めの青墨を使ってみました。最近個人的青墨ブームが来ています(笑)

墨が濃いと着色したときに溶けて流れてしまったり、線ばかり目立ってしまったりするので(そういう描き方を狙っているならいいでんすが)薄すぎず濃すぎず…。

水墨画のような強弱は付けずにできるだけ一定の線で描きますが、小さい絵だし墨の線も割と目立つ仕上がりになるかなーと思ったので、ゴツゴツした木の幹には少し強弱つけときます。

背景はもう少し薄い墨で描いてもよかったかも…?

葉っぱは骨描きすると真っ黒になりそうなので今は描きません。

骨描き完了!

水干絵具にも黒はありますが、墨の方が粒子が細かいので上から塗り重ねても色が動きにくいです。

そういえば道具の使い方は全然書いてないですが、墨と絵具で使う筆を分けないといけません。

墨の粒子は細かすぎて筆の奥に入ってしまうので、その筆で絵具を使うと絵具の中に墨が混じってきてしまいます。

今回青っぽい色のついた筆を絵の具用と思って使って、なんか色濁るなーと思ったら青墨の青が残った墨用の筆でした…orz

さて、今回の更新はここまで!

2013.07.08 Monday

少し空いてしまいましたが進んでいます。

区切りの良いとこまで更新しようと思ったので胡粉団子を作るとこまで。

胡粉(ごふん)は、貝殻から作った白い粉です。中国の西域「胡」からもたらされた粉なので「胡粉」。

いい貝殻は高級な胡粉になりますが、貧乏学生だった私がセレクトしたのはもちろん一番安いもの^^;

適量を乳鉢に入れ、乳棒で片栗粉のようにサラサラになるまですり潰します。

次に、皿に移して膠液を少量入れます。

膠液は冷蔵庫で冷やして固まってたので湯煎で溶かしました。

乳鉢に入ったまま膠を入れて乳棒で練りながら…という方法もありますが、そうすると膠を入れすぎてドロドロになっちゃった時に胡粉をまた擦るのが面倒になるので、皿に空けてます(←今回もやったったorz)。

指で混ぜつつ膠液を足していき、団子状にまとまるまで練り練り。

実は絵皿じゃなくて昔台所から失敬した食器のお皿を使ってます。余裕で時効…ですよね…(ーー;)

胡粉団子を勢いよく皿に叩きつけ、胡粉と膠をなじませます。

ぺちん、びたん、ばちん、と100回以上。これを「百叩き」と言います。

小さい頃に食らったお尻百叩きの刑の「百叩き」はここから来てるとか何とか。

百叩きが終わったら丸めてお湯をそそいでアク抜きをします。

50度くらいのお湯に数分どぼん。

お湯を捨てたら出来立てほかほかの胡粉団子の出来上がり\(^ω^)/

保存するときは水にドボンするかラップで包むか、とにかく乾燥させないようにして冷蔵庫へ。

水に入れた場合、水の中で崩れたら練り方が甘かった証拠です(←今回微妙になったったorz)。

これも1週間くらいしか持たないのでご注意下さい。膠液は生ものです。

次は下地作り。

胡粉じゃなくて黄土を使う場合もありますし、描きたい絵に合ったマチエールを作ることもありますが、今回はシンプルな絵にしたいので胡粉を平塗します。

ということで、胡粉団子を削って水を適量加え、指で混ぜて溶きます。

溶いた胡粉は刷毛で画面に万遍なく塗ります。

紙は以前木製パネルに水張りした麻紙です。

少し毛羽立っていたので2回重ね塗りしました。

木のアクが出るので、本紙を張る前にパネルを水拭きし、一度薄い紙を貼ってから麻紙を張りました。

薄い紙を張る代わりにペンキを塗る人もいます。

今回の更新はここまで!

区切りの良いとこまで更新しようと思ったので胡粉団子を作るとこまで。

胡粉(ごふん)は、貝殻から作った白い粉です。中国の西域「胡」からもたらされた粉なので「胡粉」。

いい貝殻は高級な胡粉になりますが、貧乏学生だった私がセレクトしたのはもちろん一番安いもの^^;

適量を乳鉢に入れ、乳棒で片栗粉のようにサラサラになるまですり潰します。

次に、皿に移して膠液を少量入れます。

膠液は冷蔵庫で冷やして固まってたので湯煎で溶かしました。

乳鉢に入ったまま膠を入れて乳棒で練りながら…という方法もありますが、そうすると膠を入れすぎてドロドロになっちゃった時に胡粉をまた擦るのが面倒になるので、皿に空けてます(←今回もやったったorz)。

指で混ぜつつ膠液を足していき、団子状にまとまるまで練り練り。

実は絵皿じゃなくて昔台所から失敬した食器のお皿を使ってます。余裕で時効…ですよね…(ーー;)

胡粉団子を勢いよく皿に叩きつけ、胡粉と膠をなじませます。

ぺちん、びたん、ばちん、と100回以上。これを「百叩き」と言います。

小さい頃に食らったお尻百叩きの刑の「百叩き」はここから来てるとか何とか。

百叩きが終わったら丸めてお湯をそそいでアク抜きをします。

50度くらいのお湯に数分どぼん。

お湯を捨てたら出来立てほかほかの胡粉団子の出来上がり\(^ω^)/

保存するときは水にドボンするかラップで包むか、とにかく乾燥させないようにして冷蔵庫へ。

水に入れた場合、水の中で崩れたら練り方が甘かった証拠です(←今回微妙になったったorz)。

これも1週間くらいしか持たないのでご注意下さい。膠液は生ものです。

次は下地作り。

胡粉じゃなくて黄土を使う場合もありますし、描きたい絵に合ったマチエールを作ることもありますが、今回はシンプルな絵にしたいので胡粉を平塗します。

ということで、胡粉団子を削って水を適量加え、指で混ぜて溶きます。

溶いた胡粉は刷毛で画面に万遍なく塗ります。

紙は以前木製パネルに水張りした麻紙です。

少し毛羽立っていたので2回重ね塗りしました。

木のアクが出るので、本紙を張る前にパネルを水拭きし、一度薄い紙を貼ってから麻紙を張りました。

薄い紙を張る代わりにペンキを塗る人もいます。

今回の更新はここまで!

2013.07.03 Wednesday

7月下旬に宮城県美術館で開催されるポン・デ・ザール展に出品する予定です。

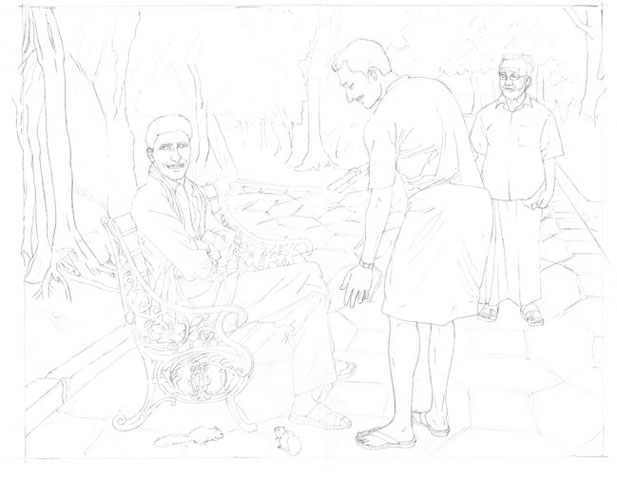

そこで、去年インドへ行ったときに撮った、リスと戯れてるおじさん達がいい笑顔で好きなので、これを描こうと思いました。

で、新しいHPも作り直したことだし、もうちょっと日本画というものをわかるようにしたいなぁと。

日本画の本を見ながら我流で描いてるので、これが正しい日本画だとは言えませんが。

こういう描き方してる人がいますよ、という感じで制作過程を公開しようかなーと思います。

お手本はこの写真↓

以前、余った麻紙(厚手の和紙の一種。本画作成に向く)を張ったF6のパネルがあるのでそれに描こうと思います。

大きくない絵なのでデッサンや小下絵を描かずに原寸で下図を描きます。時間ないし(←本音)。

人物などの位置関係を変えたり、後ろのパイプが邪魔なので描かなかったりしています。

写真をそのまま忠実に描くより、描きたいものを描く方が好きなので^^;

そもそも日本画はそんなに写実的な描写に向いてない気がします。

ちょっと中心の人物が小さいかな…上下もう少し余裕あるし修正するかも。

さて、下図を描いたら線画、と思ってたのですが先に和紙に胡粉(貝殻で作った白色顔料)を塗って下処理した方が良さそうなので、日本画の絵具を溶くために必要な膠液を作ります。

膠は動物の皮や骨から作った接着剤です。コラーゲンです。煮るとゼリーのニオイがします(笑)

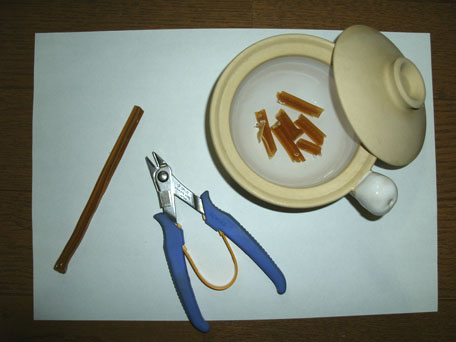

左が三千本膠、右が粒膠。

四角い粒の鹿膠や最初から液状のものもあります。

粒膠の分量の感覚忘れたので三千本膠を使います^^;

参考にした本には「150ccの水に三千本膠1本」と書かれていたので、その半分で作ります。

手で折ったりニッパーで切ったりして程よい大きさにします。

硬くて弾け飛んだりするので布をかぶせて折った方が良いです(←弾け飛んだ人)。

三千本膠半分を75ccくらいの水で数時間ふやかしました。

他の本だと1本に対して水300ccと書いているのもありました…まぁ、どうせ水で調節しながら描けるので大丈夫です、きっと。

膠は色がついているので、濃すぎると絵具の発色が悪いし乾燥したときにひび割れるらしいです。逆に薄すぎると接着力が落ちる。

最初は濃いめ、仕上げに近づくにつれて薄めにするといいとか。

その辺は描いていくうちに勘で分かってくる部分だと思うので、今はあまり気にしません(笑)

ふやかしたら、沸騰させないように注意しながらごく弱火で煮ます。

溶けたら清潔な布で漉して、ゴミやアクを除きます。

膠液完成!

ジャムの空き瓶に入れてます。

コラーゲンなので、煮凝りやゼリーと同じです。放っとくと腐ります。

粗熱が取れたら冷蔵庫へ。

冷えると固まるので使うときに湯煎で溶かします。

腐った膠は冷えても固まりません。そしてかなり臭いです(@@;

今日はここまで!

搬入は22日です。

こんなペースで間に合うのかって不安はありますが、まぁ、公募展じゃないし小さい作品なので、なんとか…間に合わせ…られたらいいな><;

そこで、去年インドへ行ったときに撮った、リスと戯れてるおじさん達がいい笑顔で好きなので、これを描こうと思いました。

で、新しいHPも作り直したことだし、もうちょっと日本画というものをわかるようにしたいなぁと。

日本画の本を見ながら我流で描いてるので、これが正しい日本画だとは言えませんが。

こういう描き方してる人がいますよ、という感じで制作過程を公開しようかなーと思います。

お手本はこの写真↓

以前、余った麻紙(厚手の和紙の一種。本画作成に向く)を張ったF6のパネルがあるのでそれに描こうと思います。

大きくない絵なのでデッサンや小下絵を描かずに原寸で下図を描きます。時間ないし(←本音)。

人物などの位置関係を変えたり、後ろのパイプが邪魔なので描かなかったりしています。

写真をそのまま忠実に描くより、描きたいものを描く方が好きなので^^;

そもそも日本画はそんなに写実的な描写に向いてない気がします。

ちょっと中心の人物が小さいかな…上下もう少し余裕あるし修正するかも。

さて、下図を描いたら線画、と思ってたのですが先に和紙に胡粉(貝殻で作った白色顔料)を塗って下処理した方が良さそうなので、日本画の絵具を溶くために必要な膠液を作ります。

膠は動物の皮や骨から作った接着剤です。コラーゲンです。煮るとゼリーのニオイがします(笑)

左が三千本膠、右が粒膠。

四角い粒の鹿膠や最初から液状のものもあります。

粒膠の分量の感覚忘れたので三千本膠を使います^^;

参考にした本には「150ccの水に三千本膠1本」と書かれていたので、その半分で作ります。

手で折ったりニッパーで切ったりして程よい大きさにします。

硬くて弾け飛んだりするので布をかぶせて折った方が良いです(←弾け飛んだ人)。

三千本膠半分を75ccくらいの水で数時間ふやかしました。

他の本だと1本に対して水300ccと書いているのもありました…まぁ、どうせ水で調節しながら描けるので大丈夫です、きっと。

膠は色がついているので、濃すぎると絵具の発色が悪いし乾燥したときにひび割れるらしいです。逆に薄すぎると接着力が落ちる。

最初は濃いめ、仕上げに近づくにつれて薄めにするといいとか。

その辺は描いていくうちに勘で分かってくる部分だと思うので、今はあまり気にしません(笑)

ふやかしたら、沸騰させないように注意しながらごく弱火で煮ます。

溶けたら清潔な布で漉して、ゴミやアクを除きます。

膠液完成!

ジャムの空き瓶に入れてます。

コラーゲンなので、煮凝りやゼリーと同じです。放っとくと腐ります。

粗熱が取れたら冷蔵庫へ。

冷えると固まるので使うときに湯煎で溶かします。

腐った膠は冷えても固まりません。そしてかなり臭いです(@@;

今日はここまで!

搬入は22日です。

こんなペースで間に合うのかって不安はありますが、まぁ、公募展じゃないし小さい作品なので、なんとか…間に合わせ…られたらいいな><;

2013.06.24 Monday

日本画って何なの?とよく聞かれるので、

日本画ってこんな感じ!というのとか書けたらいいなと思います。

レイアウトがまだガタガタだけど、少しずつ整えていくつもりです^^;

…といいながら細かいところまできちんとできる自信ないので放置しそうorz

日本画ってこんな感じ!というのとか書けたらいいなと思います。

レイアウトがまだガタガタだけど、少しずつ整えていくつもりです^^;

…といいながら細かいところまできちんとできる自信ないので放置しそうorz

カレンダー

最新記事

(11/12)

(10/11)

(09/13)

(09/11)

(08/24)

ブログ内検索