仏陀画屋-BuddhaGaYa-のブログです。

[1]

[2]

2013.07.21 Sunday

気づけば明日が搬入日でした(@@;

今日はここまで進みました!というブログにしようと思ってたのに全然なってないですね…。

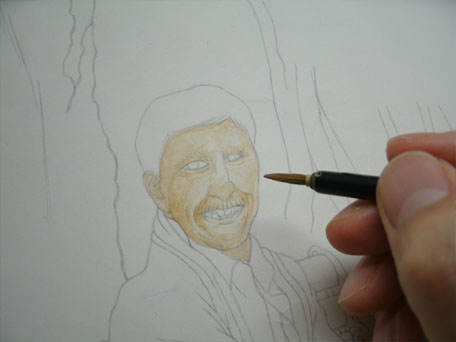

さて、今は最後の仕上げをしています。

邪魔になるので描いていなかった、木の手前の植物を書き足します。

墨での骨描きはせず、そのまま岩絵具を濃い目に重ねていきます。

そんなこんなで書き足したり塗り足したりして、だんだん濃くなってきました。

ということで。

完成ではないですが、最後まで仕上げてもブログで見る限りこれ以上はほとんど絵の雰囲気は変わらないと思うので、出品前の制作過程公開はここまでにしたいと思います。

時間と体力の許す限り、仕上げ作業をしてから搬入したいです^^;

久々の日本画なのにちょっとハードル高すぎる絵を選んでしまったなぁ…orz

制作期間中はいろいろなことが起こってまだ継続中ですけども。

少しずついい方向に変化して…いくといいな!!

今日はここまで進みました!というブログにしようと思ってたのに全然なってないですね…。

さて、今は最後の仕上げをしています。

邪魔になるので描いていなかった、木の手前の植物を書き足します。

墨での骨描きはせず、そのまま岩絵具を濃い目に重ねていきます。

そんなこんなで書き足したり塗り足したりして、だんだん濃くなってきました。

ということで。

完成ではないですが、最後まで仕上げてもブログで見る限りこれ以上はほとんど絵の雰囲気は変わらないと思うので、出品前の制作過程公開はここまでにしたいと思います。

時間と体力の許す限り、仕上げ作業をしてから搬入したいです^^;

久々の日本画なのにちょっとハードル高すぎる絵を選んでしまったなぁ…orz

制作期間中はいろいろなことが起こってまだ継続中ですけども。

少しずついい方向に変化して…いくといいな!!

PR

2013.07.16 Tuesday

彩色に入って1週間です。

濃くなってきました(笑)

前回の最後の画像が4日目で、1週間経ったけど描いてない日もあったりしますが^^;

昨日は徒歩15分のホームセンターで岩絵具を何色か仕入れてきました。

バリエーション少ないけどあって助かった…!

そして仮縁がない(爆)

なんだかもう人様に見せるような絵じゃないですね(ーー;

額縁なくても悔いがないレベル…orz

むしろ吹っ切れて好きなように描こうという気になってきてます(笑)

濃くなってきました(笑)

前回の最後の画像が4日目で、1週間経ったけど描いてない日もあったりしますが^^;

昨日は徒歩15分のホームセンターで岩絵具を何色か仕入れてきました。

バリエーション少ないけどあって助かった…!

そして仮縁がない(爆)

なんだかもう人様に見せるような絵じゃないですね(ーー;

額縁なくても悔いがないレベル…orz

むしろ吹っ切れて好きなように描こうという気になってきてます(笑)

2013.07.14 Sunday

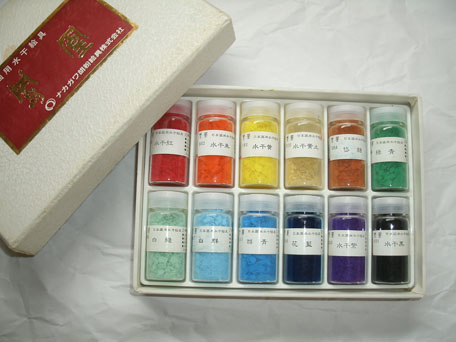

下塗りが終わったら、いよいよ岩絵具で彩色です。

岩絵具はもともと岩石から作られた天然顔料ですが、今は陶磁器の釉薬をガラス質に混ぜた人造岩絵具や、天然の水晶末や方解末を染料で染めた合成岩絵具があります。

私のこれは人造岩絵具ですね、多分。

こんな基本セットじゃ足りないので、必要な色は量り売りで買います。

色の名前に番号があるのですが、4~5番くらいから13、14番くらいまであります。

番号が小さいほど粒子が大きく色が濃く、一番粒子が細かく色が薄いのが数字ではなく「白(びゃく)」と呼ばれます。

水干絵具と同じように適量を絵皿に取り、膠を加えます。

指で混ぜてよくなじませます。

岩絵具の粒を膠で包むようなイメージで練ります。

しっかり混ぜたら適量の水で溶き、塗っていきます。

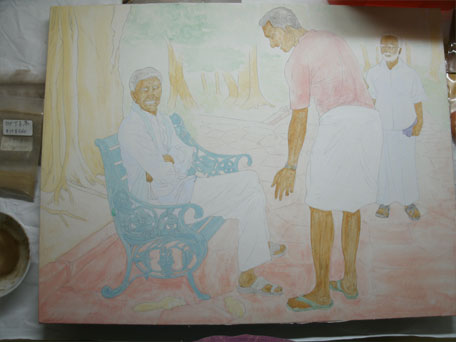

まず肌の部分を塗った状態。

水干絵具も岩絵具も、濡れた状態では色が濃く見えるので画面に塗る前に他の紙に試し塗りが大事です^^;

彩色1日目でこんな感じ。

下塗りに毛の生えたような程度で薄く彩色していきます。

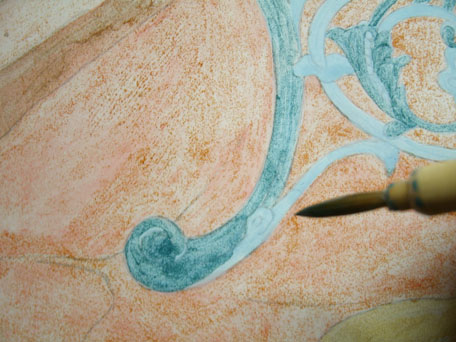

岩絵具の粒子が残るので、同じ色で塗るからといってベタ塗りはしない方がいいです。

土なんかもそれっぽい質感になるように。

一通り下塗り+αくらいな感じで彩色しました。これで彩色4日目くらいですかね…(ーー;

岩絵具は粒子があるので一気に濃く塗ろうとするとムラになります。

何度も丁寧に塗り重ねて画面を作っていきます。

さて、やっと一通りの説明も出来たしリアルタイムに追いついたので、どんどん仕上げに向かおうと思います!

間に合うといいな^^;

岩絵具はもともと岩石から作られた天然顔料ですが、今は陶磁器の釉薬をガラス質に混ぜた人造岩絵具や、天然の水晶末や方解末を染料で染めた合成岩絵具があります。

私のこれは人造岩絵具ですね、多分。

こんな基本セットじゃ足りないので、必要な色は量り売りで買います。

色の名前に番号があるのですが、4~5番くらいから13、14番くらいまであります。

番号が小さいほど粒子が大きく色が濃く、一番粒子が細かく色が薄いのが数字ではなく「白(びゃく)」と呼ばれます。

水干絵具と同じように適量を絵皿に取り、膠を加えます。

指で混ぜてよくなじませます。

岩絵具の粒を膠で包むようなイメージで練ります。

しっかり混ぜたら適量の水で溶き、塗っていきます。

まず肌の部分を塗った状態。

水干絵具も岩絵具も、濡れた状態では色が濃く見えるので画面に塗る前に他の紙に試し塗りが大事です^^;

彩色1日目でこんな感じ。

下塗りに毛の生えたような程度で薄く彩色していきます。

岩絵具の粒子が残るので、同じ色で塗るからといってベタ塗りはしない方がいいです。

土なんかもそれっぽい質感になるように。

一通り下塗り+αくらいな感じで彩色しました。これで彩色4日目くらいですかね…(ーー;

岩絵具は粒子があるので一気に濃く塗ろうとするとムラになります。

何度も丁寧に塗り重ねて画面を作っていきます。

さて、やっと一通りの説明も出来たしリアルタイムに追いついたので、どんどん仕上げに向かおうと思います!

間に合うといいな^^;

2013.07.11 Thursday

写真が溜まってました。下塗りです。

骨描きしたら墨が定着するよう一晩は置いてからの方が墨が動きません。

急いでいる場合は定着剤なんかもあるようですが、持ってないので…(ーー;

下塗りは水干(すいひ)絵具を使います。

原料は土や泥で、水の中で粒子を分けて精製した絵具です。

接着剤は入っていないので、膠で溶かなければいけません。

水干絵具を絵皿に適量出し、膠液を加えます。

指で練って水干絵具と膠をなじませます。

水干黄土では黄色すぎたので代赭を合わせて溶きました。

水で薄めて下塗りをします。

小さい絵なのに解きすぎたので別の絵皿で薄めました^^;

そんな感じで水干絵具で全体に色をつけていきます。

下塗り完成!

前回使った胡粉も水干絵具の一種です。

今回は少量なので絵皿に開けて指で溶いていきましたが大量に使う場合は胡粉と同じように乳鉢で擦った方が楽です^^;

逆に、胡粉を少量だけ使いたいときはわざわざ胡粉団子にしてアク抜きして…とやらなくても、水干絵具のように指で溶くのもOKです。

ただ、キメ細かい胡粉にはならないですけど…。

今回の更新はここまで!

さくっとできてるようですが、下塗りで2日かかりました^^;

骨描きしたら墨が定着するよう一晩は置いてからの方が墨が動きません。

急いでいる場合は定着剤なんかもあるようですが、持ってないので…(ーー;

下塗りは水干(すいひ)絵具を使います。

原料は土や泥で、水の中で粒子を分けて精製した絵具です。

接着剤は入っていないので、膠で溶かなければいけません。

水干絵具を絵皿に適量出し、膠液を加えます。

指で練って水干絵具と膠をなじませます。

水干黄土では黄色すぎたので代赭を合わせて溶きました。

水で薄めて下塗りをします。

小さい絵なのに解きすぎたので別の絵皿で薄めました^^;

そんな感じで水干絵具で全体に色をつけていきます。

下塗り完成!

前回使った胡粉も水干絵具の一種です。

今回は少量なので絵皿に開けて指で溶いていきましたが大量に使う場合は胡粉と同じように乳鉢で擦った方が楽です^^;

逆に、胡粉を少量だけ使いたいときはわざわざ胡粉団子にしてアク抜きして…とやらなくても、水干絵具のように指で溶くのもOKです。

ただ、キメ細かい胡粉にはならないですけど…。

今回の更新はここまで!

さくっとできてるようですが、下塗りで2日かかりました^^;

2013.07.08 Monday

今日も区切りのいいとこまで。

本紙の胡粉が乾いたら、本紙に下図を写します。

下図にレーシングペーパーを重ねて写します。

光ってるのはトレーシングペーパー(A4)が小さくてつなげた部分のセロハンテープです^^;

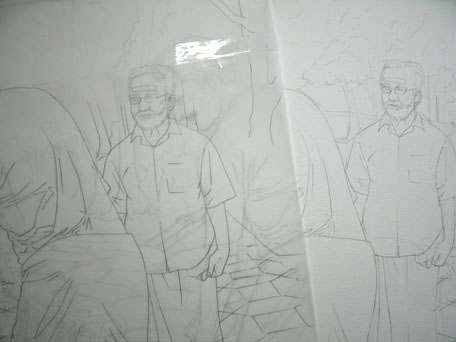

そうそう、写す段階でベンチのおじさんとリスを少し上に移動したり、真ん中のおじさんを拡大したりしました。

写したら裏返して、鉛筆のカーボンを擦りつけます。

本紙の上にトレーシングペーパーを重ねてボールペンや鉄筆でなぞります。

赤ボールペンを使うとなぞった部分が分かりやすいですが、トレーシングペーパーが破けると大惨事です(←昔やったorz)

トレス完了!

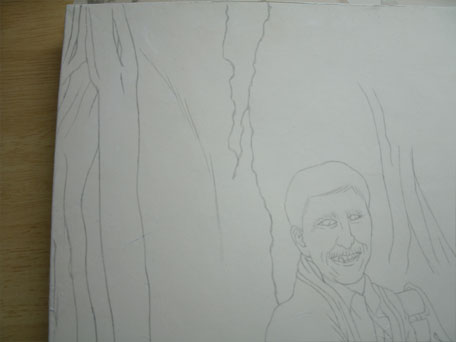

カーボンの線に沿って墨で骨描きします。

墨は薄めの青墨を使ってみました。最近個人的青墨ブームが来ています(笑)

墨が濃いと着色したときに溶けて流れてしまったり、線ばかり目立ってしまったりするので(そういう描き方を狙っているならいいでんすが)薄すぎず濃すぎず…。

水墨画のような強弱は付けずにできるだけ一定の線で描きますが、小さい絵だし墨の線も割と目立つ仕上がりになるかなーと思ったので、ゴツゴツした木の幹には少し強弱つけときます。

背景はもう少し薄い墨で描いてもよかったかも…?

葉っぱは骨描きすると真っ黒になりそうなので今は描きません。

骨描き完了!

水干絵具にも黒はありますが、墨の方が粒子が細かいので上から塗り重ねても色が動きにくいです。

そういえば道具の使い方は全然書いてないですが、墨と絵具で使う筆を分けないといけません。

墨の粒子は細かすぎて筆の奥に入ってしまうので、その筆で絵具を使うと絵具の中に墨が混じってきてしまいます。

今回青っぽい色のついた筆を絵の具用と思って使って、なんか色濁るなーと思ったら青墨の青が残った墨用の筆でした…orz

さて、今回の更新はここまで!

本紙の胡粉が乾いたら、本紙に下図を写します。

下図にレーシングペーパーを重ねて写します。

光ってるのはトレーシングペーパー(A4)が小さくてつなげた部分のセロハンテープです^^;

そうそう、写す段階でベンチのおじさんとリスを少し上に移動したり、真ん中のおじさんを拡大したりしました。

写したら裏返して、鉛筆のカーボンを擦りつけます。

本紙の上にトレーシングペーパーを重ねてボールペンや鉄筆でなぞります。

赤ボールペンを使うとなぞった部分が分かりやすいですが、トレーシングペーパーが破けると大惨事です(←昔やったorz)

トレス完了!

カーボンの線に沿って墨で骨描きします。

墨は薄めの青墨を使ってみました。最近個人的青墨ブームが来ています(笑)

墨が濃いと着色したときに溶けて流れてしまったり、線ばかり目立ってしまったりするので(そういう描き方を狙っているならいいでんすが)薄すぎず濃すぎず…。

水墨画のような強弱は付けずにできるだけ一定の線で描きますが、小さい絵だし墨の線も割と目立つ仕上がりになるかなーと思ったので、ゴツゴツした木の幹には少し強弱つけときます。

背景はもう少し薄い墨で描いてもよかったかも…?

葉っぱは骨描きすると真っ黒になりそうなので今は描きません。

骨描き完了!

水干絵具にも黒はありますが、墨の方が粒子が細かいので上から塗り重ねても色が動きにくいです。

そういえば道具の使い方は全然書いてないですが、墨と絵具で使う筆を分けないといけません。

墨の粒子は細かすぎて筆の奥に入ってしまうので、その筆で絵具を使うと絵具の中に墨が混じってきてしまいます。

今回青っぽい色のついた筆を絵の具用と思って使って、なんか色濁るなーと思ったら青墨の青が残った墨用の筆でした…orz

さて、今回の更新はここまで!

カレンダー

最新記事

(11/12)

(10/11)

(09/13)

(09/11)

(08/24)

ブログ内検索